Три сестры

Ты девчонкой крепостной

По дороге столбовой

К нам с обозом дотащилася;

Долго плакала, дичилася,

Непричёсанная,

Неотёсанная…

Чуть я начал подрастать,

Стали няню выбирать, —

И тебя ко мне приставили,

И обули, и наставили,

Чтоб не важничала,

Не проказничала.

Славной няней ты была,

Скоро в роль свою вошла:

Теребила меня за ворот,

Да гулять водила за город…

С горок скатывалась,

В рожь запрятывалась…

Иль, раздевшись на песке,

Ты плескалась в ручейке,

Выжимала свои косынки;

А кругом шумели сосенки,

Птички радовались…

Мы оглядывались…

Вот пришла зимы пора;

Дальше нашего двора

Не пускала нас с салазками.

Ты меня, не муча ласками,

То закутывала,

То раскутывала.

«Старая няня» (отрывок)

Автор: Яков Полонский

Юрий Морфесси Шумел, горел, пожар московский xvid

«Три сестры». Драма.

Автор: А. П. Чехов

***

Аннотация: Сёстры — Ольга, Маша и Ирина — и их брат Андрей мечтают о возвращении в Москву, где, по их мнению, заключена настоящая жизнь, полная возможностей. Эта мечта становится для сестёр своеобразной утешительной иллюзией, позволяющей переносить серость и однообразие провинциальной жизни. По мере развития сюжета мечты сестёр обречены на разочарование. Некоторые события происходящие по ходу пьесы:

Ольга становится заведующей училищем.

Маша вступает в несчастливый роман с женатым Вершининым.

Ирина теряет своего жениха Тузенбаха, который погибает в дуэли.

По мере развития сюжета сёстры постепенно теряют надежду на возвращение в Москву и примиряются с реальностью своей жизни в провинции.

***

Действие третье ( Фрагмент )

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: ( ПРЕДСТАВЛЕННОЙ СЦЕНЫ )

Анфиса, нянька, старуха 80 лет;

Ольга, сестра Прозорова Андрея Сергеевича;

Ферапонт, сторож из земской управы, старик

Наталья Ивановна, жена Прозорова Андрея Сергеевича;

Кулыгин Федор Ильич, учитель гимназии, муж Маши;

Чебутыкин Иван Романович, военный доктор.

Маша, сестра Прозорова Андрея Сергеевича (участвует в представленной сцене, но не подаёт реплик).

Федотик Алексей Петрович, подпоручик (не участвует в представленной сцене, но о нём идёт речь);

Вершинин Александр Игнатьевич, подполковник, батарейный командир (не участвует в представленной сцене, но о нём идёт речь).

Действие происходит в губернском городе.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Комната Ольги и Ирины. Налево и направо постели, загороженные ширмами. Третий час ночи. За сценой бьют в набат по случаю пожара, начавшегося уже давно. Видно, что в доме ещё не ложились спать. На диване лежит Маша, одетая, как обыкновенно, в чёрное платье. Входят Ольга и Анфиса.

Анфиса. Сидят теперь внизу под лестницей… Я говорю – «пожалуйте наверх, нешто, говорю, можно так», – плачут. «Папаша, говорят, не знаем где. Не дай Бог, говорят, сгорел». Выдумали! И на дворе какие-то… тоже раздетые.

Ольга (вынимает из шкапа платье). Вот это серенькое возьми… И вот это… кофточку тоже… И эту юбку бери, нянечка… Что же это такое, боже мой! Кирсановский переулок весь сгорел, очевидно… Это возьми… Это возьми… (Кидает ей на руки платье.) Вершинины, бедные, напугались… Их дом едва не сгорел. Пусть у нас переночуют… домой их нельзя пускать… У бедного Федотика всё сгорело, ничего не осталось…

Анфиса. Ферапонта позвала бы, Олюшка, а то не донесу…

Ольга (звонит). Не дозвонишься… (В дверь.) Подите сюда, кто там есть!

В открытую дверь видно окно, красное от зарева; слышно, как мимо дома проезжает пожарная команда.

Какой это ужас! И как надоело!

Входит Ферапонт.

Вот возьми снеси вниз… Там под лестницей стоят барышни Колотилины… отдай им. И это отдай…

Ферапонт. Слушаю. В двенадцатом году Москва тоже горела. Господи ты боже мой! Французы удивлялись.

Ольга. Иди, ступай.

Ферапонт. Слушаю. (Уходит.)

Ольга. Нянечка, милая, всё отдавай. Ничего нам не надо, всё отдавай, нянечка… Я устала, едва на ногах стою… Вершининых нельзя отпускать домой… Девочки лягут в гостиной, а Александра Игнатьича вниз к барону… Федотика тоже к барону, или пусть у нас в зале… Доктор, как нарочно, пьян, ужасно пьян, и к нему никого нельзя. И жену Вершинина тоже в гостиной.

Анфиса (утомлённо). Олюшка, милая, не гони ты меня! Не гони!

Ольга. Глупости ты говоришь, няня. Никто тебя не гонит.

Анфиса (кладёт ей голову на грудь). Родная моя, золотая моя, я тружусь, я работаю… Слаба стану, всё скажут: пошла! А куда я пойду? Куда? Восемьдесят лет. Восемьдесят второй год…

Ольга. Ты посиди, нянечка… Устала ты, бедная… (Усаживает её.) Отдохни, моя хорошая. Побледнела как!

Наташа входит.

Наташа. Там, говорят, поскорее нужно составить общество для помощи погорельцам. Что ж? Прекрасная мысль. Вообще нужно помогать бедным людям, это обязанность богатых. Бобик и Софочка спят себе, спят как ни в чём не бывало. У нас так много народу везде, куда ни пойдёшь, полон дом. Теперь в городе инфлюэнца, боюсь, как бы не захватили дети.

Ольга (не слушая её). В этой комнате не видно пожара, тут покойно…

Наташа. Да… Я, должно быть, растрёпанная. (Перед зеркалом.) Говорят, я пополнела… и неправда! Ничуть! А Маша спит, утомилась, бедная… (Анфисе, холодно.) При мне не смей сидеть! Встань! Ступай отсюда!

Анфиса уходит; пауза.

И зачем ты держишь эту старуху, не понимаю!

Ольга (оторопев). Извини, я тоже не понимаю…

Наташа. Ни к чему она тут. Она крестьянка, должна в деревне жить… Что за баловство! Я люблю в доме порядок! Лишних не должно быть в доме. (Гладит её по щеке.) Ты, бедняжка, устала! Устала наша начальница! А когда моя Софочка вырастет и поступит в гимназию, я буду тебя бояться.

Ольга. Не буду я начальницей.

Наташа. Тебя выберут, Олечка. Это решено.

Ольга. Я откажусь. Не могу… Это мне не по силам… (Пьёт воду.) Ты сейчас так грубо обошлась с няней… Прости, я не в состоянии переносить… в глазах потемнело…

Наташа (взволнованно). Прости, Оля, прости… Я не хотела тебя огорчать.

Маша встаёт, берёт подушку и уходит, сердитая.

Ольга. Пойми, милая… мы воспитаны, быть может, странно, но я не переношу этого. Подобное отношение угнетает меня, я заболеваю… я просто падаю духом!

Наташа. Прости, прости… (Целует её.)

Ольга. Всякая, даже малейшая, грубость, неделикатно сказанное слово волнует меня…

Наташа. Я часто говорю лишнее, это правда, но согласись, моя милая, она могла бы жить в деревне.

Ольга. Она уже тридцать лет у нас.

Наташа. Но ведь теперь она не может работать! Или я не понимаю, или же ты не хочешь меня понять! Она не способна к труду, она только спит или сидит.

Ольга. И пускай сидит.

Наташа (удивлённо). Как пускай сидит? Но ведь она же прислуга. (Сквозь слёзы.) Я тебя не понимаю, Оля. У меня нянька есть, кормилица есть, у нас горничная, кухарка… для чего же нам ещё эта старуха? Для чего?

За сценой бьют в набат.

Ольга. В эту ночь я постарела на десять лет.

Наташа. Нам нужно уговориться, Оля. Ты в гимназии, я – дома, у тебя ученье, у меня – хозяйство. И если я говорю что насчёт прислуги, то знаю, что говорю; я знаю, что го - во - рю… И чтоб завтра же не было здесь этой старой воровки, старой хрычовки… (стучит ногами) этой ведьмы!.. Не сметь меня раздражать! Не сметь! (Спохватившись.) Право, если ты не переберёшься вниз, то мы всегда будем ссориться. Это ужасно.

Входит Кулыгин.

Кулыгин. Где Маша? Пора бы уже домой. Пожар, говорят, стихает. (Потягивается.) Сгорел только один квартал, а ведь был ветер, вначале казалось, что горит весь город. (Садится.) Утомился. Олечка моя милая… Я часто думаю: если бы не Маша, то я на тебе бы женился, Олечка. Ты очень хорошая… Замучился. (Прислушивается.)

Ольга. Что?

Кулыгин. Как нарочно, у доктора запой, пьян он ужасно. Как нарочно! (Встаёт.) Вот он идёт сюда, кажется… Слышите? Да, сюда… (Смеётся.) Экий какой, право… я спрячусь… (Идёт к шкапу и становится в углу.) Этакий разбойник.

Ольга. Два года не пил, а тут вдруг взял и напился… (Идёт с Наташей в глубину комнаты.)

Чебутыкин входит; не шатаясь, как трезвый, проходит по комнате, останавливается, смотрит, потом подходит к рукомойнику и начинает мыть руки.

Чебутыкин (угрюмо). Чёрт бы всех побрал… подрал… Думают, что я доктор, умею лечить всякие болезни, а я не знаю решительно ничего, всё позабыл, что знал, ничего не помню, решительно ничего.

Ольга и Наташа, незаметно для него, уходят.

Чёрт бы побрал. В прошлую среду лечил на Засыпи женщину – умерла, и я виноват, что она умерла. Да… Кое - что знал лет двадцать пять назад, а теперь ничего не помню. Ничего. Может быть, я и не человек, а только вот делаю вид, что у меня и руки, и ноги, и голова; может быть, я и не существую вовсе, а только кажется мне, что я хожу, ем, сплю. (Плачет.) О, если бы не существовать! (Перестает плакать, угрюмо.) Чёрт знает… Третьего дня разговор в клубе; говорят, Шекспир, Вольтер… Я не читал, совсем не читал, а на лице своём показал, будто читал. И другие тоже, как я. Пошлость! Низость! И та женщина, что уморил в среду, вспомнилась… и всё вспомнилось, и стало на душе криво, гадко, мерзко… пошёл запил…

-- из пьесы А. П. Чехова - «Три сестры»

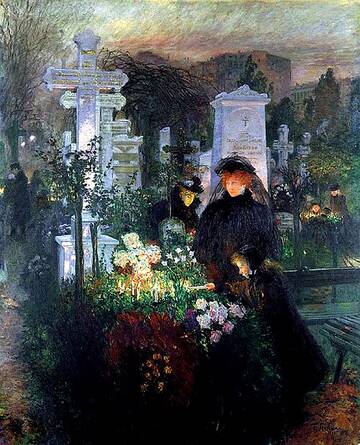

( Художник Альберт Анкер. Картина "Девушка, вяжущая и наблюдающая за малышом в колыбели" 1885 )